Periode September hingga Desember merupakan bulan-bulan yang identik dengan kepulangan mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studi di UK. Pasalnya, sebagian besar program Master di Inggris berakhir pada bulan September.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelajar Indonesia saat kembali ke tanah air adalah beradaptasi dengan sistem masyarakat yang ada di tanah air setelah terbiasa dengan sistem kehidupan di negara tempat tujuan studi—atau disebut juga dengan reverse-culture shock.

Reverse-culture shock umumnya sering dikaitkan dengan masalah cuaca, ketertiban lalu lintas, fasilitas umum, disiplin mengantri dan dan sebagainya. Padahal, hal-hal tersebut hanya yang ada di permukaan. Dalam hitungan bulan, seseorang yang baru saja menempuh pendidikan di luar negeri akan terbiasa kembali dengan cuaca di Indonesia.

Akan tetapi, ada hal-hal lain yang lebih mendalam, yang membutuhkan waktu yang lebih Panjang untuk bisa terintegrasi dengan baik.

Seperti apa proses beradaptasi Kembali di tanah air dan bagaimana mengatasinya? Simak artikel di bawah ini!

***

Reverse Culture Shock: Proses adaptasi setelah melanjutkan kuliah di luar negeri

Saat tiba di negara tujuan studi, pelajar Indonesia akan berusaha menyesuaikan diri dengan budaya dan cara hidup masyarakat setempat. Adaptasi yang dilakukan bukan hanya berkaitan dengan kebiasaan, budaya, tapi juga sistem atau cara hidup yang diterapkan pada masyarakat di negara setempat (contoh: cara menggunakan mesin cuci berbeda antara di Inggris dengan di Indonesia). Kadang, budaya baru itu memberikan berbenturan dengan nilai-nilai lama atau kebiasaan yang dibawa dari negara asal. Hal itu disebut dengan culture shock.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelajar Indonesia akan terbiasa dengan budaya di negara tujuan, dan mengharmonisasikan dengan budaya yang mereka bawa dari negara asal.

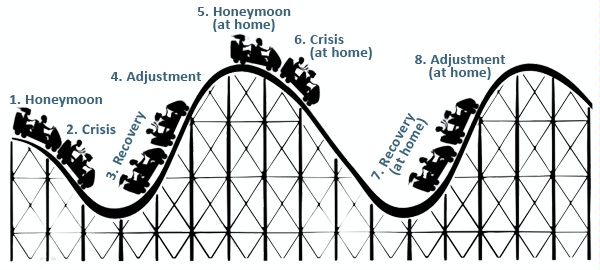

Akan tetapi, saat mereka kembali ke tanah air, proses adaptasi tersebut diulang kembali. Proses gegar budaya balik dapat dilihat pada kurva di bawah ini:

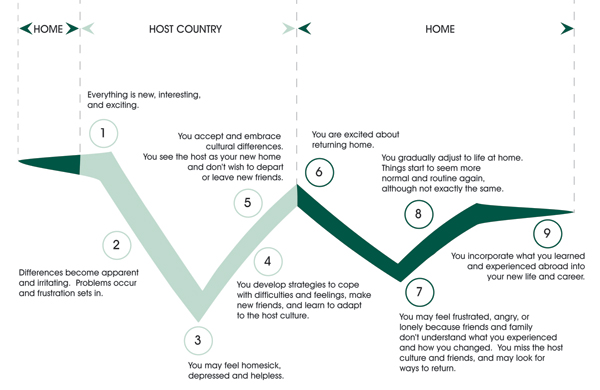

Penjelasan yang lebih detail dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Umumnya, pelajar Indonesia akan membandingkan-bandingkan kondisi di negara tempat tujuan studi dengan negara asal. Setelah euforia dapat menikmati lagi makanan dengan citarasa yang kuat di Indonesia, berkumpul kembali dengan handai taulan, menikmati kembali iklim yang hangat sepanjang tahun, muncul keluhan terhadap hal-hal yang tadinya kita anggap sebagai hal biasa, setelah kita merasakan kuliah di negara lain menjadi hal-hal yang tidak bisa kita terima.

Tips untuk Mengatasi Reverse-Cultural Schock

Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk membuat proses adaptasi kita Kembali ke tanah air menjadi lebih mudah?

1. Tetap terkoneksi dengan sesama returnee

Keluhan yang kita alami sebagai seorang pelajar yang baru saja Kembali ke tanah air akan sulit dipahami oleh mereka yang tidak memiliki pengalaman yang sama. Respons yang paling umum adalah diminta untuk bersyukur karena banyak orang lain yang ingin berada di posisi kita. Teman-teman atau keluarga kita tidak bermaksud buruk dengan menyuruh kita bersyukur. Mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri merupakan masih sebuah kemewahan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Saat kita mengeluh di depan orang yang belum memiliki kesempatan untuk merasakan privilege itu tentu kita akan terlihat sangat tidak bersyukur.

Untuk itu, sangat penting untuk tetap menjalin relasi dengan teman-teman sesama pelajar Indonesia yang kita temui saat menuntut ilmu di luar negeri. Tetap terkoneksi dengan teman-teman yang sedang menghadapi hal yang sama sehingga kita tidak merasa sendiri.

2. Identifikasi perbedaan budaya yang ada

Ada perbedaan budaya dari negara tujuan studi dengan negara asal kita. Sebagai contoh, di negara Barat, relasi antara seseorang yang memiliki otoritas dengan bawahannya cenderung lebih egaliter. Di Indonesia, hal tersebut tidak bisa sepenuhnya diterapkan. Tidak hanya Ketika kita berada di posisi sebagai bawahan, akan tetapi saat kita menjadi atasan.

Di sisi lain, pelajar Indonesia yang melanjutkan studi di negara Asia, yang mungkin tidak memiliki banyak perbedaan dalam hal budaya, akan mengeluhkan hal lain, seperti kedisiplinan, ketepatan waktu, etos kerja dan sebagainya.

3. Mencari jalan tengah antara identitas kita yang baru dengan identitas kita yang lama

Tidak semua nilai-nilai yang kita serap melalui studi kita di negara asing harus dihapus. Beberapa dari nilai-nilai tersebut merupakan hal-hal yang baik yang tidak dimiliki oleh budaya kita. Akan lebih baik jika kita mampu mengintegrasikan versi terbaru diri kita dengan kultur yang kita temui di negara asal.

Sebagai contoh, saat belajar di negara Barat kita akan berani untuk mengungkapkan pendapat. Kita juga lebih percaya diri untuk mengakui kemampuan kita dan menghargai individualitas yang kita punya.

Pada konteks budaya Timur, orientasi masyarakat lebih komunal. Kita harus pintar melihat konteks dan situasi tempat kita berada saat ingin mengungkapkan pendapat. Apabila kita tidak melakukan dengan dosis yang tepat, maka dapat membuat kita salah dipahami oleh orang-orang sekitar kita.

Oleh karena itu, penting untuk menjalani proses trial dan error, untuk mengetahui seberapa jauh kita dapat membawa value baru yang kita bawa dari negara tujuan studi pada konteks budaya atau situasi tempat kita berada.

3. Minta bantuan professional jika kita sudah tidak mampu mengatasinya sendiri

Jika kondisi reverse cultural shock sudah membuat kita tidak mampu menjalankan aktivitas kita sehari-hari, ada baiknya untuk menghubungi professional di bidang kesehatan mental (dalam hal ini dapat berupa psikolog maupun konselor). Meminta bantuan profesional bukan suatu aib, melainkan salah satu itikad untuk menyembuhkan diri. Saat berada dalam suatu masalah, kita sulit untuk berpikir jernih. Seorang tenaga kesehatan mental profesional akan membantu kita menguraikan benang kusut untuk kemudian kita dapat menemukan solusi secara mandiri.

4. Menerima baik-buruknya sebagai bagian dari perjalanan kita

Jalanan yang macet, transportasi umum yang kurang dapat diandalkan, trotoar yang tidak ramah dengan pejalan kaki, bercandaan yang mengusik privasi, sampah yang berserakan dimana-mana mungkin menjadi salah satu alasan yang memicu perasaan tidak nyaman saat kembali ke tanah air.

Akan tetapi, bagi penerima beasiswa, hal-hal yang menjadi kekurangan dari negara kita justru menjadi alasan mengapa kita dikirimkan ke negara lain. Jika negara kita tidak memiliki banyak masalah dalam pembangunan, maka kecil kemungkinan pemerintah kita mau mengalokasikan dana untuk mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk kuliah di universitas unggulan dunia, atau kecil kemungkinan negara lain menginvestasikan dana dari pembayar pajak di negara mereka untuk masyarakat Indonesia dapat menempuh pendidikan di negara mereka.

Oleh karena itu, tidak ada gunanya lari dari itu semua.

Bagaimanapun, identitas kita adalah bangsa Indonesia, sehingga dimanapun kita berada, apapun yang sedang atau sudah kita lakukan, we can’t take Indonesia out from us.

6. Be kind to yourself

Proses beradaptasi kembali setelah menempuh pendidikan di luar negeri merupakan proses yang dapat dikatakan circular, bukan linear. Artinya, akan ada saat dimana kita merasa mundur lagi ke belakang, padahal sebelumnya sudah beradaptasi dengan baik. Untuk itu, perlu untuk tidak menghakimi diri sendiri dan tetap sabar dengan proses yang sedang kita jalani.

Terima kasih cerita baiknya.

Sekarang, saya mengerti kenapa teman-teman saya yang mendapat beasiswa ke luar negeri,

selalu membandingkan apa yang terjadi.

Sehingga, benar sekali terlihat tidak bersyukur.

Ternyata tidak, mereka hanya mengalami reverse-culture shock.

Dan, saya juga saya pikir ketika merantau dan pulang ke rumah, saya terlihat tidak bersyukur,

namun, ternyata saya juga mengalami culture shock dengan lingkungan merantau dan di rumah.

Terima kasih kak atas tulisannya, saya jadi memahami apa yang dirasakan oleh teman-teman saya.

Pasti ngga mudah ya melaluinya. Karena culture shocknya bolak-balik.

Semoga dimudahkan saya dan teman-teman 🙂